与那国島海底遺跡

Copyright(C) by Taizan 1996-2002

E-mail to Taizan

『泰山の古代遺跡探訪記』Topページ

泰山の古代遺跡探訪記 Presented by… Gainendesign-Labo.

Gainendesign-Labo. |

Please never download any photos !!!

たった1日の内で我ながらこれほどダイビングに馴れてしまうとは思わなかった。

いよいよ海底遺跡へとダイビングする。3回目のダイビングともなればジャケットも

マスクもフィンもさっさと自分で準備し、ベテランダイバーと同じペースでちゃっかりと

ボートのへりにスタンバっている。マスクを押さえながら後ろ向きに海中に飛び込むと

そこには既にインストラクターが待っていてくれた。すばやい人は一気にもう5mほども<

下にいる。やっぱり俺は初心者なのだといい聞かせながら、インストラクターに連れられて

徐々に下降を始めた。耳貫きは午前中の訓練でばっちりなのだ。とにかく沈降速度が

速いので、こまめにこまめに耳貫きをやるしかない。今回は流石に波が高く、潮流が

速いためか、オーナーの新たけ氏がメンバーを引率することになった。

以下の全ての写真を許可無くダウンロード、転載、流用することを禁止致します。

尚、海底遺跡の水中写真はTBSにより1997年度放映されたものが出典です。

1998年7月8日の初ダイビングではあいにく水中カメラを持って行かなかったので

私のイメージスケッチと、昨年TBSで放映されたものを使わせてもらって

私のダイビング軌跡を表現してみます。次回は必ず自前のカメラかビデオで撮って来ますね。

私を含めて総勢7人が一気に海底約25m当たりまで潜航した。波が荒いため今日は

遺跡の裏側から攻めることになった。前のボートダイビングで見慣れたいわゆる海底の

パノラマが広がっている。やがて新たけ氏が全員をトンネルと呼ばれる所へと誘導してくれた。<

幅約1m前後高さが2m位しかない文字通り海底の中の狭いトンネルだ。恐怖感は全くない。

それよりも早くそこを通ってみたいという衝動に駆られた。「しかし、本当になんで

こんなことをとしているんだろうか」…と、また幻と現実のはざまが私の脳裏をかすめる。

トンネルを抜けるとそこには広い空間が広がり、やがて最初の目的である大きな2枚岩<

が目の前に現れてきた。同じサイズ、同じ幅の巨石が2枚縦に隙間を埋めている。

まるで海底遺跡と外界を遮断しているかのようだ。私は必死にそれに触ろうとするが

潮流が速くてどうしても行き着けない。インストラクターが私を制止した。

そこからいよいよ海底遺跡の正面に出る。2枚岩から徐々に上昇し、既に写真で見慣れた

上部の舞台周辺を見る。秒速50cmはある速めの潮流でどんどんと流されていく。

じっくりと遺跡全体を見るためにインストラクターが私を海底にまで連れて行き、そこで

2人で海底の石に掴まりながら、仰ぎ見るような格好で遺跡をしばらく見ることにした。

下のイメージ図はその時に焼き付いた印象だ。海底25mから遺跡を見上げる様は

あたかも城塞を見る雰囲気である。真夏の太陽が海面に黄白色に輝いている。

水色に見えるのは海面下3m位までである。そこから下は濃紺の海が広がり、遺跡の

奥は灰色の靄の中に消え入るようだ。私の吐いた息の泡がその情景を揺らしている。

何とも言えない幻想的な情景なのだ。こうしてみると、海底遺跡は巨大な黒い塊である。

海底遺跡の南側にもビルのような人工的な構造物が2つ見えた。まるでここは城塞の

真ん中ではないかと私は思った。今回は残念ながら水中カメラもビデオも持ってきていない。

いやむしろ、この25気圧に抱かれながら、ぼんやりと心象に残すことの方が遥かに

芸術的なことかもしれない。私の取材はときどきそうして対象と一体化してしまい、

もうそれでよしという雰囲気になってしまうことが多いのだ。次回来たときも多分

海底でぼんやりとしてしまうのかもしれない。…

………

というわけで今回は海中写真は撮れなかったので、私のダイビング航跡をTBSの

画像を借用して説明することにした。尚、私が便宜上勝手にとりあえず命名した

各ポイントの名称は次の通りである。この順に以下の写真の説明をしている。

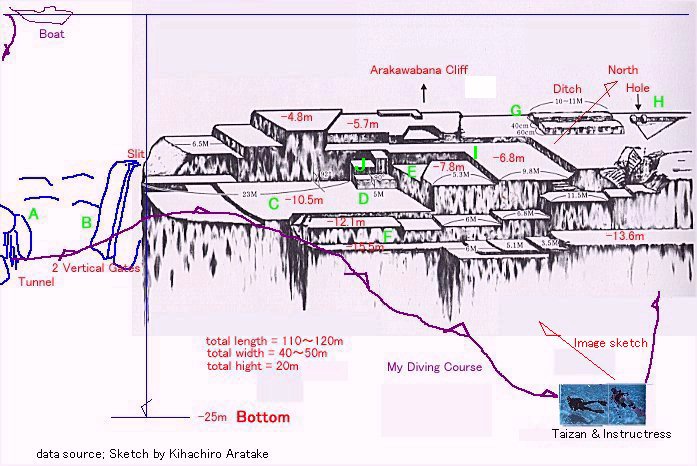

Aポイント=トンネル、Bポイント=2枚岩、Cポイント=第1テラス、

Dポイント=大階段、Eポイント=三角間、Fポイント=小階段、

Gポイント=溝、Hポイント=上広間、Iポイント=第2テラス、Jポイント=大階段上

与那国島の海底遺跡を中心にヒラミツトと思しき宇良部岳、新川鼻の断崖、立神岩、

サンニヌ台等の関係を概念図で表してみたもの。

オーナーの新たけ氏が入念に作画した海底遺跡のスケッチに私のダイビング航跡と

写真の各ポイントを示したもの。

過去2万年の氷河性海面変化の図。1986年町田洋氏他;「海底のオーパーツ;

南山洋氏著、二見書房刊」を参照。

Aポイント=トンネルの入り口部分とそこを通り抜けるダイバー。

Bポイント=2枚岩、高さ10m幅50cmくらい。これは明らかに人工的であると思える。

右は2枚岩の上部、スリットになっている。

Cポイント=第1テラス。ダイバーとの比較で大きさが分かる。

Dポイント=大階段。2段になっている。通常の人間では上がれない。

海底遺跡の中で最も特徴的な場所のひとつ。第1テラスから上部へ行くとき利用するのだろうか。

Eポイント=三角間。大階段付近の三角形に「剥がされた?」部分。

Fポイント=小階段。ここは現在の人間でも利用できる階段である。

写真はこの付近の加工状況をダイバーが調べている所。角は殆ど直角。

海底遺跡の南面の壁は東西に沿っている。

また遺跡全体の傾斜は水平に対して3〜4度前のめりになっている。

Gポイント=溝。最上部にある人工的な構造。人が通るには狭すぎる。

Hポイント=上広間。最上部に凹型に削られた三角形の広間。

この端に直径数十cmの大きな穴が2つあいている。

東北の三内丸山遺跡で発見された土台穴と良く似ている。

ここはどう頑張っても自然現象でできるとは考えられない。

Iポイント=第2テラス。大階段を上がったところにある。

Jポイント=大階段上。3つの直角の交叉は極めて人工的である。

また、メキシコのピラミッドの加工技術に似ている。

私の奇跡的な海底遺跡初ダイビングはこうして無事終了した。サーウエス・ヨナグニ

のスタッフへ感謝することしきりなのであった。そしてそれにもまして与那国の

守護神サンアイイソバと幻のムー大陸の神々に、海底遺跡に直接触れる事ができた

御礼を心の中で念じつつ、遺跡ポイントを後にした。

与那国の海底遺跡には神殿説や石切り場説、はたまたピラミッド本体説など種々あるが、

いずれにしても、人工が明らかに加わった巨大な構造が遥か太古にこの海に沈んだという

事実は間違いないことだろう。古代の人々の叡智と尽力に思いを馳せながら

海中の中でその存在に触れられること自体が素晴らしいことなのだ。

この存在はその他の日本のピラミッドと同様に、必ず21世紀にその存在意義を

グローバルに提起する重要なものになることだろう。